化疗(Chemotherapy)在肿瘤治疗领域发挥了重要作用,不可否认的是,化疗是一把双刃剑,其在杀伤肿瘤细胞的同时也会损害人体的正常细胞。目前常用的四大抗肿瘤药物类别:常规化疗药物;靶向制剂;免疫抑制剂 PD1/ PDL1 和 CAR-T 细胞疗法。

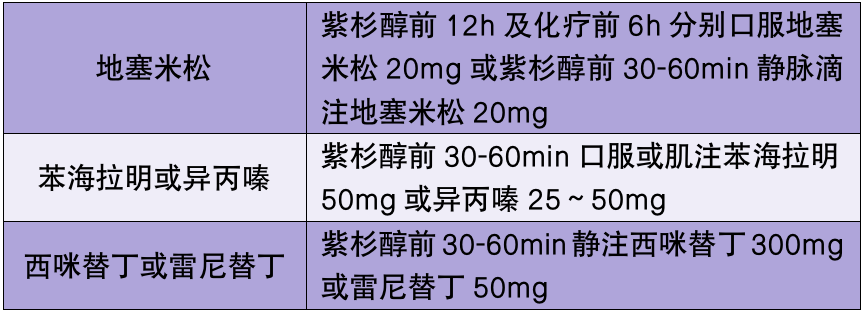

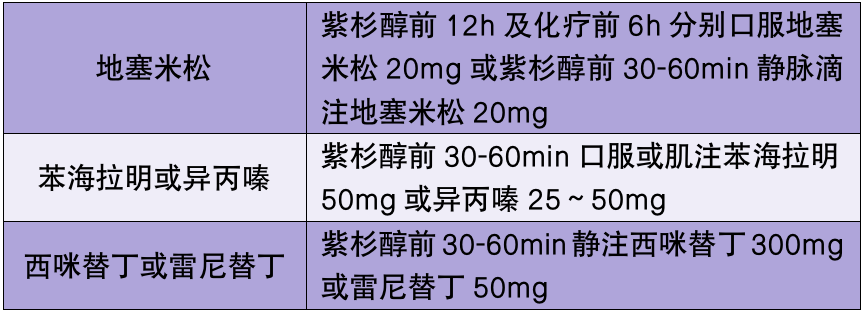

临床在应用以上某些化疗药物时,为了预防某些特殊并发症 (胃肠道反应、过敏反应、白细胞下降、预防感染) 发生,会在化疗前进行预处理,以保证能够顺利完成化疗。为规范肿瘤临床治疗,减少化疗药物不良反应,增加患者依从性,节约医疗资源,非常需要一个医院内或行业规范的综合标准和或手册便于参考执行。作用机制:紫杉醇通过促进微管蛋白二聚体的组合并阻止其解聚而达到稳定微管的作用,将细胞周期阻断于 G2/M 期,阻碍肿瘤细胞复制,使癌细胞无法继续分裂而死亡。主要用于乳腺癌、非小细胞肺癌、卵巢癌、胃肠道肿瘤、头颈部肿瘤等。不良反应机制:紫杉醇的过敏发生机制与紫杉醇注射液配制溶剂有关,紫杉醇为亲脂性化合物,目前临床所使用的紫杉醇注射液是用聚氧乙基代蓖麻油-无水乙醇(50∶50)配制而成。聚氧乙基代蓖麻油为变应原,进入机体后可刺激机体产生 Ig E,并黏附于肥大细胞和嗜碱性粒细胞上,引起细胞稳定性下降,渗透性增加,细胞内颗粒脱出,释放出生物活性介质,其中组胺为主要介质,可作用于心血管、平滑肌和外分泌腺,使血压下降,心率加快,小血管扩张,毛细血管通透性增加,从而导致过敏反应的发生。PTX 过敏反应发生率约为 39%,严重过敏反应发生率可达 2%,多发生在用药的前 5 分钟内,特别是起始 1~2 分钟,多为 I 型变态反应。为此所有接受紫杉醇治疗的患者均应事先进行预防用药处理。

注意:化疗过程中,每 15 分钟测血压、心率、呼吸一次,注意有无过敏反应。一般滴注 3 小时。目的是预防过敏反应及胃肠道反应。糖皮质激素简化预处理紫杉醇制剂超敏反应的方案建议:《紫杉醇制剂超敏反应预处理指导意见》 为了减少地塞米松导致的不良反应,提出了简化预处理方案。针对紫杉醇注射液每周或双周疗法,地塞米松简化预处理方案主要有 2 种:

地塞米松减量预处理方案 1:

紫杉醇前 2 个周期使用前进行常规预处理,期间未发生超敏反应的患者,从第 3 周期始,地塞米松剂量减半 (输注前 12 h 及 6 h 分别口服地塞米松 10 mg,或输注前 30~60 min 静脉滴注地塞米松 10 mg),之后每个化疗周期地塞米松减量 2 mg,剂量低减至 2 mg,H1 和 H2 受体拮抗剂用法用量在每个化疗周期维持不变。

地塞米松停药预处理方案 2:

紫杉醇前 2 个周期输注过程中按照常规预处理方法进行,期间未发生超敏反应的患者,从第 3 周期始停止使用地塞米松预处理,H1 和 H2 受体拮抗剂用法用量在每个化疗周期维持不变。此方案更推荐用于存在激素用药禁忌或使用激素易引起严重不良反应的患者。

- 肌肉注射苯海拉明 50 mg(或其同类药异丙嗪 25~50 mg);

- 静脉注射西咪替丁 300 mg 或雷尼替丁 50 mg。

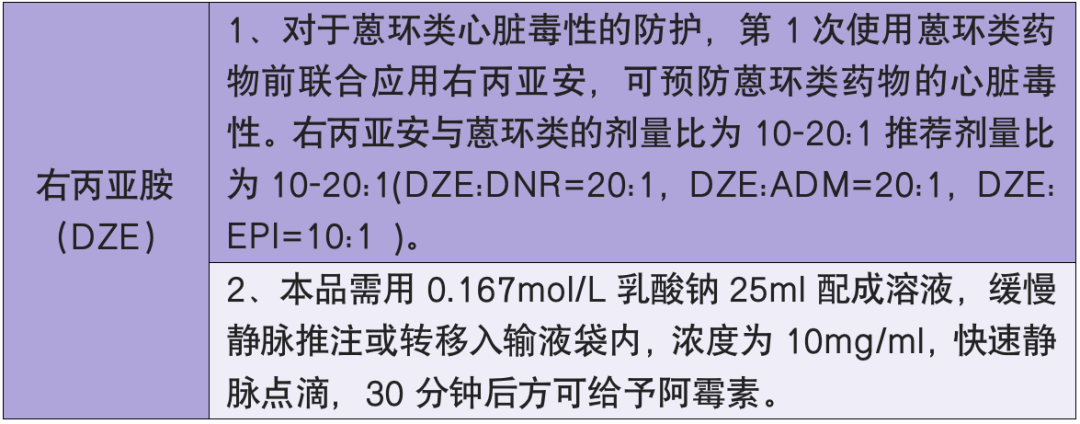

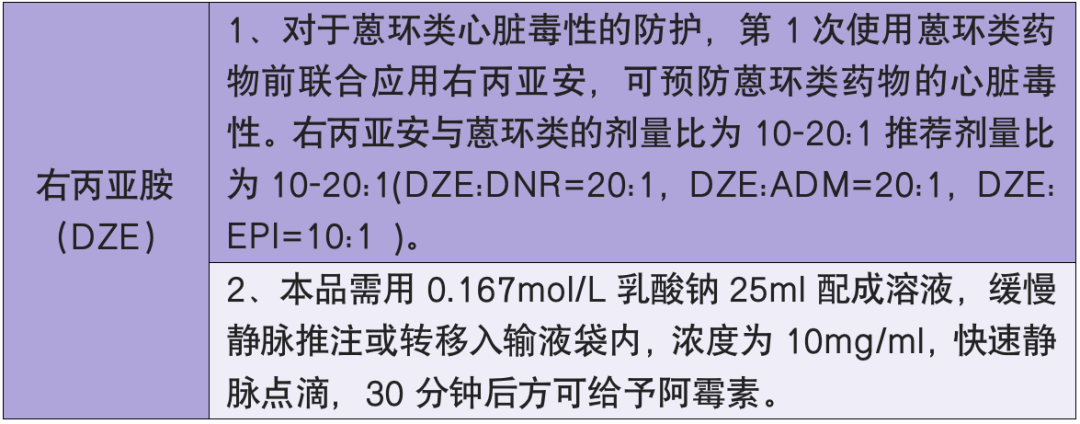

目前不推荐白蛋白结合型紫杉醇给药前进行预处理。但需注意,发生过紫杉醇注射液超敏反应的患者,使用白蛋白结合型紫杉醇替代治疗时,仍需密切观察其过敏反应的发生。作用机制:多西他赛是在紫杉醇的基础上进行结构改造而得到的,与紫杉醇均属紫衫烷类药物。多西他赛 (多烯紫杉醇) 作用与紫杉醇 (PTX) 相同,为 M 期周期特异性药物,促进小管聚合成稳定的微管并抑制其聚解,从而使小管的数量显著减少,并可破坏微管网状结构。不良反应机制:紫杉烷类药物的水溶性较低,因此需要在其注射剂中添加某些有机溶剂增加溶解性。多西他赛的助溶剂是聚山梨酯,可发生过敏反应,多在用药开始 10 min 出现,症状轻微可不需停止治疗,一旦血压下降、支气管痉挛或全身皮疹/红斑,需立即停止静脉滴注。此外,多西他赛会引起毛细血管壁通透性增高,促使蛋白质从血浆渗出至组织间隙,有效滤过压增加,液体滤过增强并滞留于组织间隙,导致水肿形成。使用前需要使用激素预防过敏反应和体液潴留。多西他赛治疗前一天开始口服地塞米松 8 mg、q12 h,持续至少 3 天。作用机制:蒽环类药物是抗肿瘤药物常用的药物之一,包括柔红霉素(DNR)、阿霉素(ADM)、表阿霉素(EPI)、吡喃阿霉素(THP)、去甲氧柔红霉素(IDA)。通过抑制 DNA 复制与 RNA 合成,抑制拓扑异构酶 II,螯合铁离子后产生自由基从而破坏 DNA、蛋白质及细胞膜结构等抗肿瘤。主要适用于白血病、淋巴瘤、乳腺癌、卵巢癌和肺癌等。不良反应机制:蒽环类药物的主要毒性表现为心脏毒性,可表现为心内传导紊乱和心律失常,甚至充血性心力衰竭。通常来说,蒽环类药物的心脏毒性呈现剂量累积性。右丙亚胺(DZE)可以有效预防蒽环类药物所致心脏毒性。

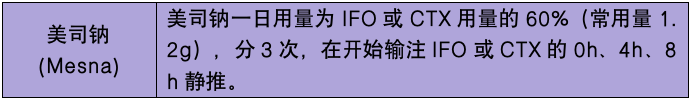

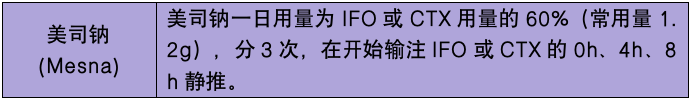

作用机制:IFO 其作用机理类似于其他烷化剂,即与 DNA 链发生不可逆的交联,干扰 DNA 的合成。异环磷酰胺比环磷酰胺溶解度增加,代谢活性亦增强。主要适用于软组织肿瘤、睾丸肿瘤、恶性淋巴瘤等。不良反应机制:IFO 在肝脏代谢期间,产生丙烯醛,由肾脏过滤并浓缩在膀胱中,这种代谢物引起膀胱尿路上皮细胞发生凋亡反应,进而导致溃疡,出血性膀胱炎。在缺乏有效的尿路保护剂美司钠(Mesna)时,18%-40% 会出现血尿。异环磷酰胺 (IFO)/环磷酰胺可致出血性膀胱炎,应水化利尿,并配合使用美司钠 (Mesna),用量为 IFO 用量的 60%,分 3 次于 IFO 同时及 4 小时、8 小时静推。

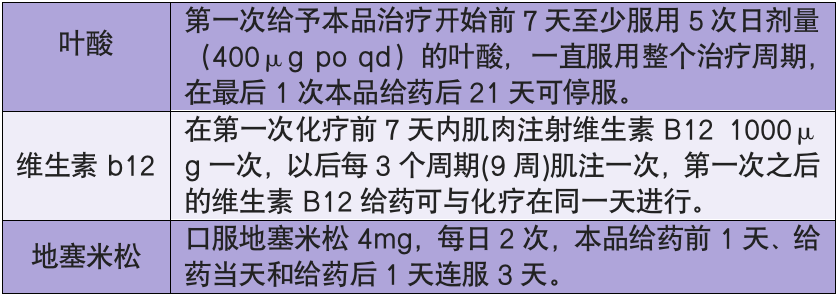

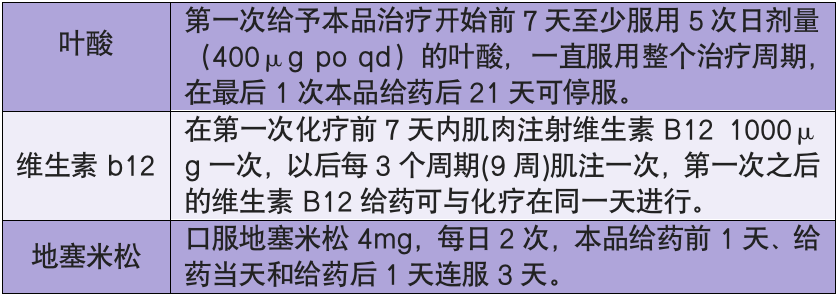

作用机制:培美曲塞是一种抗叶酸制剂,通过破坏细胞内叶酸依赖性的正常代谢过程,抑制细胞复制,从而抑制肿瘤的生长。主要用于非小细胞肺癌(腺癌)。

不良反应机制:培美曲塞是一种多靶点叶酸拮抗剂,通过抑制胸苷酸合成酶(TS)、二氢叶酸还原酶(DHFR)和甘酸甲基转移酶(GARET)的活性发挥作用, 这些酶都是胸腺嘧啶核苷酸和嘌呤核苷酸生物再合成的关键性叶酸依赖性酶。从而破坏细胞复制所需的叶酸依赖性正常代谢过程,抑制细胞复制。在抑制肿瘤细胞复制的同时培美曲塞同样抑制正常细胞的复制,主要表现在骨髓毒性贫血及胃肠道反应。为预防或减少治疗相关的血液学不良反应(贫血),培美曲塞治疗过程中必须补充叶酸和维生素 B12。

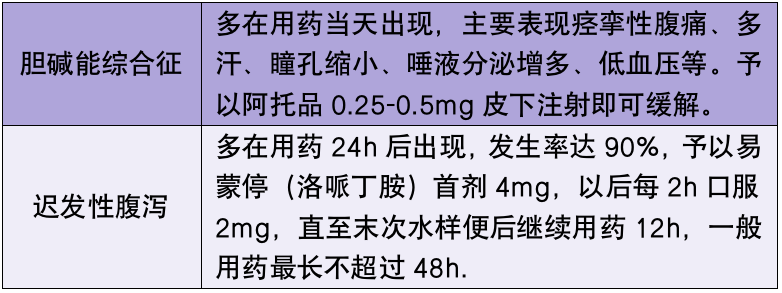

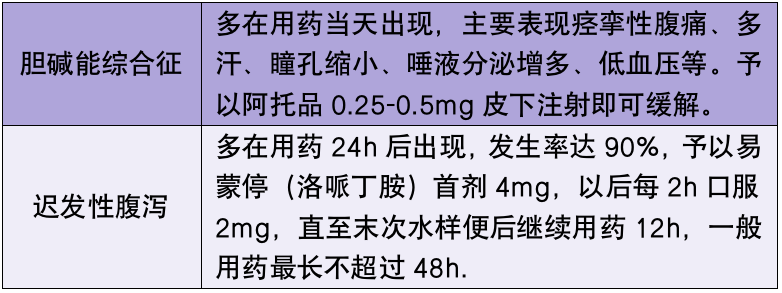

作用机制:CPT-11 为 DNA 拓扑异构酶 I(Topo I) 抑制剂,其与 Topo I 及 DNA 形成的复合物能引起 DNA 单链断裂,阻止 DNA 复制及抑制 RNA 合成,为细胞周期 S 期特异性。主要用于大肠癌、胃癌、非小细胞肺癌。不良反应机制:伊立替康主要通过非竞争性抑制体内乙酰胆碱酯酶活性,引起乙酰胆碱异常堆积,导致胆碱能神经异常兴奋, 而引发胆碱能综合征导致的早发性腹泻、腹痛、出汗、鼻炎、低血压、血管舒张、瞳孔缩小、流泪等不良反应。严重者腹痛剧烈、腹泻频繁、大量出汗致衣物浸透、低血压致头晕, 若合并恶心、呕吐等不良反应, 易引发脱水、晕厥, 严重影响患者生活质量, 降低患者顺应性和用药安全性。CPT-11 主要可能出现的不良反应为胆碱综合征及迟发性腹泻。阿托品可以有效治疗并预防胆碱能综合,减少胆碱能综合征的发生,予以洛哌丁胺止泻。临床常用剂量为阿托品 0.5 mg 皮下注射。易蒙停(洛哌丁胺)首剂 4 mg。

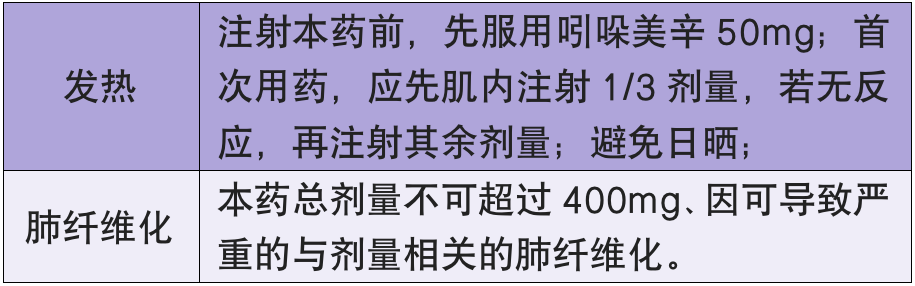

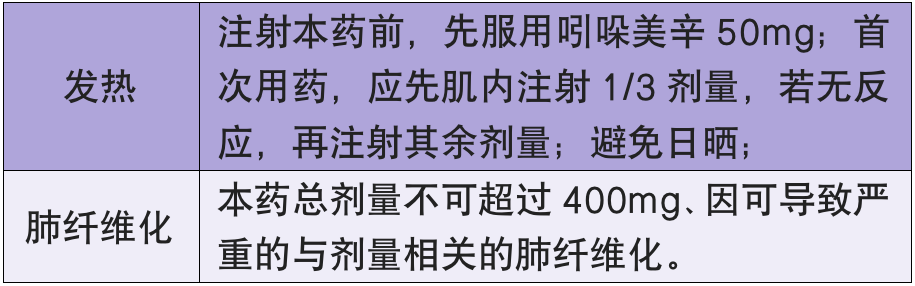

作用机制:博来霉素与铁的复合物嵌入 DNA,引起 DNA 单链和双链断裂,不引起 RNA 链断裂。作用的第一步是本品的二噻唑环嵌入 DNA 的 G-C 碱基对之间,同时末端三肽氨基酸的正电荷和 DNA 磷酸基作用,使其解链。作用的第二步是本品与铁的复合物导致超氧或羟自由基的生成,引起 DNA 链断裂。口服无效,需经肌内或静脉注射。不良反应机制:博来霉素与膜联蛋白 A2(ANXA2)的结合阻碍了转录因子 EB(TFEB)诱导的自噬流,导致肺纤维化的发生。还可引起发热多见。为防止和减轻肺纤维化、预防发热,需要吲哚美辛预处理:

作用机制:顺铂为中心以二价铂同两个氯原子和两个氨分子结合的重金属络合物,类似于双功能烷化剂, DDP 属细胞周期非特异性药物,具有细胞毒性,可抑制癌细胞的 DNA 复制过程,主要作用部位在 DNA 的嘌呤和嘧啶碱基。有较强的广谱抗癌作用。不良反应机制:顺铂可引起肾皮质巯基、谷胱甘肽过氧化物酶 (GSH-Px) 减少,丙二醛 (MDA) 的增高。顺铂在水合代谢过程中会产生大量的氧自由基,自由基引起肾损伤作用的表现在:①膜脂质过氧化反应和膜蛋白功能的受损以及线粒体膜脂质过氧化导致线粒体功能抑制;顺铂还可引起的肾小管上皮细胞内钙超载。故较大剂量 (80~120 mg/m2) 使用时,必须同时进行水化和利尿。所谓水化疗法即水化、利快活与增加尿中氯量,以降低肾脏毒性的一种治疗方法。一般在大剂量 DDP 给药前先给生理盐水或葡萄糖溶解 1000 ml 滴注。DDP 用生理盐水 200 ml 稀释后滴注。DDP 给药前,一次给 20% 甘露醇 125 ml,DDP 滴完后再用 125 ml,以达到利尿之目的。一般每日液体总量 3000~4000 ml, 输液从 DDP 给药前 6~12 小时开始,持续至 DDP 滴完后 6 小时为止;有的大剂量 DDP 一次给药,则连续输液 3 日,输液中根据尿量,每次给速尿 40 mg 静脉冲入。卡铂的生化物特征与顺铂相似,但肾毒性、耳毒性、神经毒性尤其是胃肠道反应明显低于顺铂。虽不必水化,但应鼓励患者多饮水,排尿量保持在每日 2000 ml 左右。作用机制:利妥昔单抗为针对 B 细胞表面抗原 CD20 蛋白的嵌合型单克隆抗体,主要治疗滤泡性非霍奇金淋巴瘤、弥漫大 B 细胞性非霍奇金淋巴瘤 CD20 阳性患者。Rituximab 导致 B 细胞溶解,使乙肝病毒激活,患者体内的免疫力会受到较大损伤,如果患者的肝功能不好,乙肝病毒会在此期间爆发并极速复制,产生急性重症乙型肝炎。1、每次滴注利妥昔单抗前应预先使用解热镇痛药 (例如扑热息痛/对乙酰氨基酚和抗组胺药 (例如苯海拉明)。还应该预先使用糖皮质激素, 尤其如果所使用的治疗方案不包括皮质激素, 以降低输液反应的发生频率及严重程度。

2、乙型肝炎病毒携带者和具有乙型肝炎病史的患者在使用利妥昔单抗治疗期间和治疗后几个月内,应密切监测活动性 HBV 感染的临床体征和实验室指标。

3、HBV-DNA 很高,建议化疗前及化疗后复服用恩替卡韦抗病毒治疗,进而降低 HBV 再激活和急性肝炎的发生率。

作用机制:西妥昔单抗可与表达于正常细胞和多种癌细胞表面的 EGF 受体特异性结合,并竞争性阻断 EGF 和其他配体,如 α 转化生长因子 (TGF-α) 的结合。本品是针对 EGF 受体的 IgG1 单克隆抗体,两者特异性结合后,通过对与 EGF 受体结合的酪氨酸激酶 (TK) 的抑制作用,阻断细胞内信号转导途径,从而抑制癌细胞的增殖,诱导癌细胞的凋亡,减少基质金属蛋白酶和血管内皮生长因子的产生。1、输注前提前 1 h 给予 H1 受体阻断剂和糖皮质激素,对预防输液反应有一定作用。建议后续治疗中每次都给予上述预防用药。

2、推荐起始剂量为 400 mg/m2,滴注时间 120 分钟,滴速应控制在 5 ml/min 以内。维持剂量为一周 250 mg/m2,滴注时间不少于 60 分钟。

作用机制:贝伐单抗为重组人源化单克隆抗体,通过与血管内皮生长因子 (VFGF) 结合,阻断 VEGF 与其受体 (VEGFR) 作用,减少微血管生长并抑制肿瘤增殖。在晚期结直肠癌、肺癌患者应用较多。高血压是 Bevacizumab 常见的不良反应,发生率约为 30%,这是由于贝伐单抗主要影响血管内皮细胞生存和增殖,对血压的影响具有剂量依赖性。1、对应用抗血管生成药物后新发的高血压病人可以使用钙离子拮抗控制血压。

2、血压控制稳定的病人如在接受抗血管生产药物治疗后出现血压升高,应考虑原有降压药加量或加用另一种降压药物。如口服降压药无法控制高血压,则应终止抗血管生成药物的使用。

3、既往有高血压病史且血压控制不稳定的病人不应接受抗血管生成药物的治疗。

作者:柯英;排版:景胜杰

题图:站酷海洛 PLUS

投稿:jingshengjie@dxy.cn

参考文献:

[1] 石远凯, 孙燕. 临床肿瘤内科手册. 第 6 版 [M]. 北京: 人民卫生出版社, 2015.

[2] 周际昌. 实用肿瘤内科治疗. 第 2 版 [M]. 北京: 人民卫生出版社, 2016.

[3]《紫杉醇制剂超敏反应预处理指导意见 》(2019)

[4] 吴洪斌. 紫杉醇注射液不良反应的预防及处理 [J]. 中国新药杂志, 2014(13):43-43

[5] 中国临床肿瘤学会. 蒽环类药物心脏毒性防治指南 (2013 年版)[J]. 临床肿瘤学杂志, 2013, 18(10):925-934.

小提示:87%用户已下载掌上医讯App,更方便阅读和交流,请扫描二维码直接下载App

(本网站所有内容,凡注明来源为“掌上医讯”,版权均归掌上医讯所有,欢迎转载,转载请注明出处,否则将追究法律责任。凡是本网站注明来源为其他媒体的内容为转载,版权归原作者所有,转载仅作分享,文章观点不作为掌上医讯观点,如有侵权,请及时联系我们,联系电话:0532-67773733)