世界哮喘日是由世卫组织推出的纪念活动,目的是为了加深人们对哮喘疾病的了解,增强患者及公众对该疾病的防治和管理意识。从 2000 年起,世界哮喘日定为每年 5 月的第一个周二。2023 年 5 月 2 日是第 25 个「世界哮喘日」,今年的主题是「全面关爱每一位哮喘患者(Asthma Care for All)」。

图 1. 2023 世界哮喘日主题(图源:GINA 官网)

借此时机,我们一起揭开哮喘的误区,呼吁大家一起行动,解决普遍存在于哮喘中的「误区」。

哮喘被归为慢性病范畴,因其发病原因复杂,发病机理尚不清楚,亦尚无特效药,因此理论上,目前成人哮喘的诊治还无法实现老百姓所期待的「根治」或「痊愈」的美好愿景。

但儿童哮喘却是有自愈倾向的,随着年龄增长,儿童气道逐渐发育成熟和完善,发病于 14 岁以内的哮喘,只要早发现、早诊断、早治疗,且坚持规范化治疗,青春期之后哮喘是有可能被治愈的。

但需注意的是,这并不等于儿童哮喘可以「不治自愈」。哮喘经过规范化治疗后,一部分患者症状会迅速缓解且可维持一段时间,此时患者会因症状好转而擅自减药或停药;另外一部分病人因对长期使用激素存在恐惧情绪或对吸入装置存在抵触情绪,而不坚持用药。这显然都是对哮喘的认知出现偏差所致。

事实上,即时病情被暂时控制,哮喘症状有所缓解,但气道炎症依旧是存在的。如不进行规范化治疗,这种气道慢性炎症则会逐渐导致气道结构破坏,形成永久性肺功能损害,从而导致病情逐渐加重。

应清晰认识到:稳定期的维持治疗是防治哮喘复发最重要的环节之一,可明显减少哮喘急性发作的次数。因此,无论有没有症状,哮喘患者均需要接受长期、持续、规范的治疗,而非发作时用药,未发作时停药。误区三:仅使用茶碱或沙丁胺醇,未联合吸入性糖皮质激素

茶碱类属支气管解痉药,可有效解除支气管痉挛, 加之其价格实惠、购买便捷,在我国被广泛使用,但因其不良反应较多(如恶心、呕吐、失眠、心律失常等),有效血药浓度与中毒血药浓度接近, 血药浓度又受众多因素影响, 所以,要求做好血药浓度监测。

既往曾一直把支气管解痉药作为哮喘治疗的主要手段, 现早已转向以抗炎为基础的综合治疗。鉴于此,茶碱类在我国哮喘的治疗地位日趋下降,GINA 指南亦早已不推荐急发作期使用茶碱类药物。

临床上时常能遇到长期单用短效 β 受体激动剂( SABA) 治疗哮喘的患者,问其原因,答曰起效快、便宜、方便。但遗憾的是单用 SABA 虽有支气管解痉作用,可暂时缓解部分症状,但并不能抑制气道炎症,而哮喘的本质是慢性气道炎症性疾病,且已有研究表明长期反复使用 SABA 将导致 β-2 受体功能下降、支气管扩张剂敏感性下降等。因此,SABA 应按需间歇使用,不应长期、单一应用。

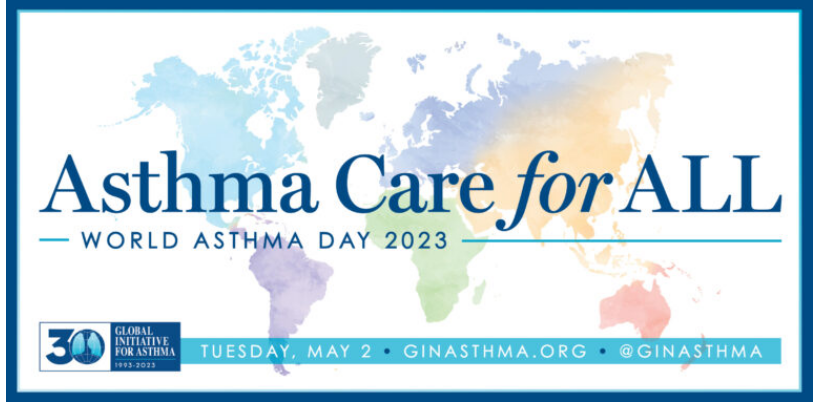

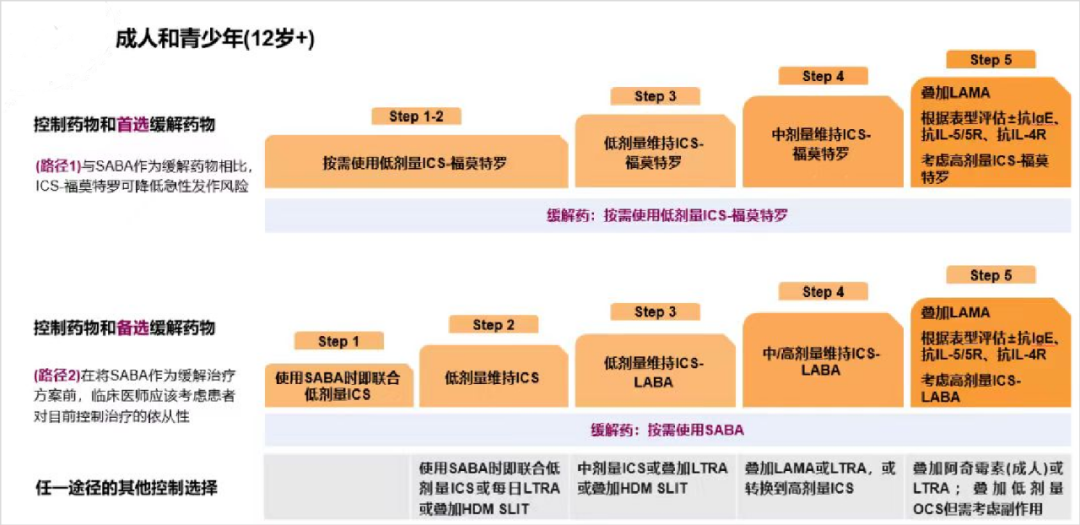

GINA2022 认为将 SABA 作为备选缓解方案时,建议即时联合低剂量的 ICS,但实际上 GINA2022 优先推荐低剂量 ICS-福莫特罗作为缓解药物(具体方案详见下图 2),因有证据表明,与 SABA 相比,在症状控制和肺功能相似的情况下,其可显著减少重度哮喘急性发作风险。

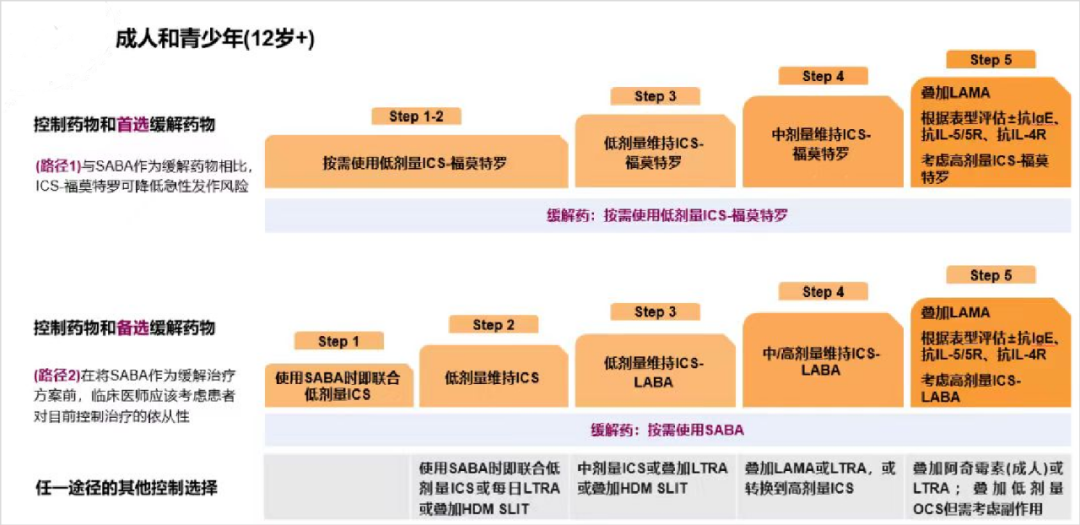

图 2:ICS-福莫特罗为首选缓解药物,SABA 为备选(图源 GINA2022)哮喘治疗方案级别的选择应基于患者症状(详见下图 3)

图 2:ICS-福莫特罗为首选缓解药物,SABA 为备选(图源 GINA2022)哮喘治疗方案级别的选择应基于患者症状(详见下图 3)

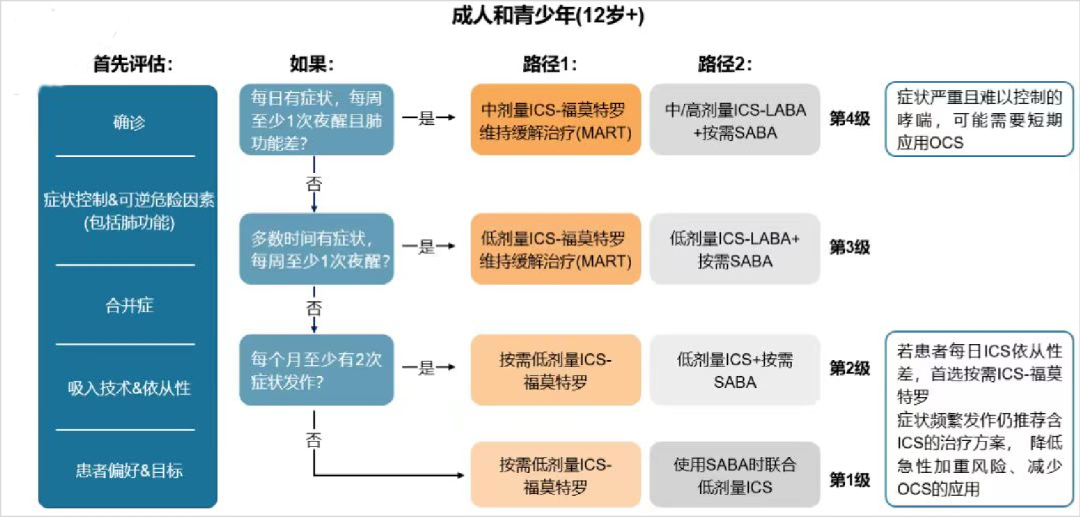

图 3:成人和青少年 (12 岁+) 治疗方案级别选择(图源 GINA2022)糖皮质激素是目前治疗哮喘最有效的药物,具有价格低廉、获取便利、起效迅速等特点,以至于被称之为「神药」,尤其基层医院应用相当普遍,而口服糖皮质激素(OCS)如地塞米松所占比例较大。

图 3:成人和青少年 (12 岁+) 治疗方案级别选择(图源 GINA2022)糖皮质激素是目前治疗哮喘最有效的药物,具有价格低廉、获取便利、起效迅速等特点,以至于被称之为「神药」,尤其基层医院应用相当普遍,而口服糖皮质激素(OCS)如地塞米松所占比例较大。

但不应忽视的是:糖皮质激素的使用时间是导致并发真菌感染的首要因素,尤其是疗程超过 2 周更为明显,认为可能是其使白细胞数量及吞噬功能水平降低,影响淋巴系统免疫功能。同时长期服用激素还引起骨质疏松、肥胖、糖尿病、高血压等一系列并发症。

1. 我国 2020 年发布的《支气管哮喘基层合理用药指南》以及《支气管哮喘防治指南》指出:口服激素用于应用大剂量 ICS/LABA 后仍不能控制的持续性哮喘和激素依赖性哮喘;对 SABA 初始治疗发应不佳或在控制药物治疗基础上发生急性发作的哮喘患者;疗程建议仅 5~7 天;

2. GINA2022 指出:只有症状严重且难以控制的哮喘,才可能需要短期应用口服激素。

因此,应在严格把握适应症的基础上,遵循「快上快下」原则进行口服激素的应用。

有调查显示基层医生在哮喘患者中的抗生素使用率已达惊人的 62.7%[1],而其中多数病例并无抗生素应用指征的。造成此现象是因我们对哮喘的认知存在明显误区:

1. 把哮喘存在的气道变态反应性炎症误认为是细菌性感染引起的炎症。

但实际是:哮喘的变态反应性气道炎症是由嗜酸性粒细胞、肥大细胞和 T 淋巴细胞等炎性细胞所介导的,抗生素对其无作用。

2. 把诱发或加重哮喘的各种因素(如植物花粉、烟尘、尘螨、药物以及病毒性上呼吸道感染等)误认为细菌性感染。

但实际是:曾有文献报道真正与细菌感染有关的哮喘发作,在临床上不足 5%。也就是说大多数的轻-中度患者并不需要抗生素 [2]。

3. 把气道变态反应性炎症时出现的黄色稠痰误认为是细菌性感染。

但实际是:咳黄色脓性痰并非都提示细菌感染,因哮喘是由嗜酸粒细胞为主的炎性细胞介导的气道炎症,咳出的痰液也可以呈黄色脓性。

4. 把哮喘发作时出现的胸部平片异常误认为是肺部感染的表现。

但实际是:这些病灶有可能是肺局部通气不足或微小肺不张所致。

5. 部分同道误以为在医患紧张的大背景在下,使用抗生素可能会降低潜在的医疗风险。

但实际是:不加以甄别的常规使用抗生素不仅造成医疗资源的浪费,更会造成致病菌种/毒力的不断增加、抗菌药物活性的不断下降等不良反应,实际上的医疗风险更大。

6. 最后,临床上时常能见到此情景:无论症状轻重的哮喘发作,动辄联用抗生素、氨茶碱以及地塞米松,此时症状有可能因氨茶碱、糖皮质激素起效而缓解,但功劳往往被算到抗生素头上,以至于形成「出现哮喘症状就得用抗生素」的错误理念。

综上,将抗生素作为哮喘发作常规用药的做法十之八九属于滥用抗生素,应更加严格掌握抗生素的应用指征。哮喘经规范化治疗后,可得到良好控制,因此哮喘的治疗和管理应以临床控制为核心,绝非是短期的院内治疗(包括初始诊断和急性发作时的治疗),尤为重要是出院后的长程定期门诊随访:通常情况下, 建议患者于初诊后 2~4 周回访, 以后每 1~3 个月随访 1 次。当哮喘发作时应及时就诊, 哮喘发作后 2 周~1 个月内应进行回访。

门诊随诊被视为一种后序式、延续性的医疗行为方式。我们需要定期评估并监测患者当前的病情严重程度、控制水平以及未来发作风险。因为哮喘的治疗有可能终生的,但治疗方案却不是一成不变的,其用药方案是需要随着症状而有所调整,医生必须根据门诊随访情况,及时调整治疗方案:如果现级别治疗方案不能够使患者的症状得到控制,治疗方案应升级直至达到哮喘控制为止,当达到治疗目标并至少维持 3 个月后,治疗方案可考虑降级。

因此,我国哮喘防治指南和 GINA 均建议,专科医生应重视对哮喘患者的定期随访。1. 哮喘属气道慢性炎症性疾病,在急性发作期,应接受规范化的缓解性治疗,而在非急性发作期则应继续序贯控制性治疗,不应突然减药/停药;

2. 哮喘治疗应以「抗炎」为主,不应以「抗感染」为主,应严格把握抗菌素适应症;3. 非急性发作期以 ICS 首选,而非 OCS;急性发作期优选低剂量 ICS-福莫特罗作为缓解药物;

4. 治疗方案以患者病情严重程度、控制水平、门诊随访情况为准则,选择相应的方案且动态调整,以最小剂量达到最优效果。本文作者:海南医学院附属琼海市人民医院 李达仕

策划:超超

投稿:wangmeichao@dxy.cn

题图:GINA 官网

1. 邱家兴, 李芬, 梁小娇, 刘建东, 陆常青, 林妙. 基层医院成人支气管哮喘诊断、治疗现状分析 [J]. 临床肺科杂志,2019,24(01):74-78.2. Kraft M.The role of bacterial infections in asthma.Clin Chest Med,2000,21:301-313.

小提示:87%用户已下载掌上医讯App,更方便阅读和交流,请扫描二维码直接下载App

(本网站所有内容,凡注明来源为“掌上医讯”,版权均归掌上医讯所有,欢迎转载,转载请注明出处,否则将追究法律责任。凡是本网站注明来源为其他媒体的内容为转载,版权归原作者所有,转载仅作分享,文章观点不作为掌上医讯观点,如有侵权,请及时联系我们,联系电话:0532-67773733)

图 2:ICS-福莫特罗为首选缓解药物,SABA 为备选(图源 GINA2022)

图 2:ICS-福莫特罗为首选缓解药物,SABA 为备选(图源 GINA2022) 图 3:成人和青少年 (12 岁+) 治疗方案级别选择(图源 GINA2022)

图 3:成人和青少年 (12 岁+) 治疗方案级别选择(图源 GINA2022)