专题笔谈│人工胎盘的研究进展与临床转化的挑战

王 刚1,2,李秋平1,2,洪小杨1,2,封志纯1,2

中国实用儿科杂志 2023 Vol.38(2):98-103 人工胎盘旨在通过体外生命支持技术替代胎盘功能并保持超早产儿的胎儿生理状态,模拟子宫内环境,维持重要器官的发育,避免常规治疗的医源性损伤,从而降低超早产儿的死亡率和严重并发症的发生率,改善超早产儿远期生存质量。近年来,人工胎盘领域的研究取得了很大进展,临床转化指日可待。该文对人工胎盘的研究背景、研究进展以及人工胎盘的临床转化面临的挑战进行讨论。基金项目:国家重点研发计划项目(2021YFC2701700)

作者单位:1.南方医科大学第二临床医学院,广东 广州 510515;2.中国人民解放军总医院第七医学中心儿科医学部重症医学科,北京 100026

通信作者:封志纯,电子信箱:byfengzc@163.com进入21世纪,随着人们逐渐认识到常规的新生儿治疗方法对于超早产儿这一人群的局限性,以及对胎儿循环生理的研究,重新激起了学者对人工胎盘(artificial placenta)的研究热情。近10年来,低阻力氧合器、抗凝涂层管道和插管的研发,也为设计出更加符合胎儿生理的人工胎盘创造了条件。人工胎盘的研究方向也从延长实验动物的存活时间逐步转向评估胎儿健康状态和维持重要器官的发育,以期待在未来的临床转化。人工胎盘旨在通过体外生命支持技术(extracorporeal life support,ECLS)替代胎盘功能并保持超早产儿的胎儿生理状态,模拟子宫内环境,维持重要器官的发育,避免常规治疗的医源性损伤,从而降低超早产儿的死亡率和严重并发症的发生率,改善超早产儿远期生存质量。近年来,在人工胎盘研究领域的取得了很大进展,临床转化指日可待。1.1 超早产儿的治疗现状 在世界范围内,每年出生的超早产儿,即胎龄<28周的新生儿约占当年新生儿总数的0.4%[1-2]。虽然比例相对较低,但超早产儿保持着较高的死亡率和严重并发症的发生率,并且病情的危重程度与胎龄呈明确的负相关[3-4]。近20年来,危重新生儿的治疗水平取得了很大进展,超早产儿的生存率也明显提高,Ishii等[5]报道胎龄22周和23周的超早产儿的1年生存率可以达到36%和64%。但是在超早产儿生存率提高的同时,伴随着支气管肺发育不良、脑室内出血、早产儿视网膜病变等并发症的高发生率[6],其中支气管肺发育不良是最常见也是最棘手的问题[7]。这一不良结果主要源于2个因素:超早产儿器官发育不成熟以及常规治疗造成的医源性损伤[8]。胎龄16~26周肺组织分化处在小管期,呼吸性细支气管开始发育,气道上皮出现分化。早产儿存活的极限是胎龄22~24周,即小管期的末期,这一阶段发育完全的肺泡较少,肺泡与毛细血管间隔也较厚[9-10]。发育不成熟的肺尚不能进行有效的气体交换而导致呼吸衰竭[11],机械正压通气是最主要的治疗手段。然而,机械正压通气会对早产儿的生理功能产生一系列的不利影响:包括呼吸机相关肺损伤,肺表面活性物质的减少,增加肺血管阻力,激活局部和全身炎症反应;由于肺血流减少而导致心输出量下降;胸腔内压力和颅内压力升高而增加脑室内出血的风险;高吸氧浓度引起早产儿视网膜病变等[12-16]。而且超早产儿的肺从子宫内的羊水液体环境转变为通气的气体环境可能使肺发育停滞在小管期[17-18]。超早产儿不成熟的肺也更容易受到氧化应激、感染和炎症性损伤,进一步损害氧合功能,并且导致支气管肺发育不良[19-21]。即使采用肺保护性的通气策略、产前使用类固醇激素、肺表面活性剂等治疗手段能够减轻肺损伤,但仍有2/3的超早产儿会发展为支气管肺发育不良[22],严重影响早产儿的生存质量及预后。

1.2 人工胎盘的特点 目前,为了降低超早产儿的死亡率和并发症的发生率需要从根本上转变治疗策略,把超早产儿视为胎儿,而不是新生儿,采取一种更加符合生理的治疗方法。人工胎盘正是源于这一理念,利用ECLS替代胎盘进行气体交换等功能,避免机械通气造成的损伤,并且保持胎儿生理状态,模拟子宫内环境,维持重要器官的发育。人工胎盘的核心是体外膜肺,将胎儿的血液引出经过体外膜肺气体交换后再回流入胎儿体内,根据转流方式的不同可分为有泵辅助的人工胎盘和无泵辅助的人工胎盘。有泵辅助是利用滚压泵或离心泵驱动血液转流,无泵辅助是完全依赖胎儿心脏搏动驱动血液转流。无论何种转流方式,理想的人工胎盘应满足以下几点特征:维持胎儿循环、心血管分流的开放;肺内充分液体,维持正常的血氧含量和血氧饱和度;维持血流动力学稳定;维持液体和电解质平衡。2 人工胎盘的历史及研究进展

人工胎盘的概念最初起源于20世纪50年代,在人工心肺机的开发和应用后不久,就有学者认识到这一技术对于治疗早产儿呼吸衰竭有潜在的应用前景。在1958年,Westin等[23]对7例无法存活的人类胎儿通过脐血管插管连接螺旋式氧合器,并且将胎儿浸入人工羊水中,胎儿存活了12 h。1961年,Callaghan等[24]首次将人工胎盘的概念应用于动物实验。在1969年,Zapol等[25]通过脐血管插管连接硅胶膜式氧合器和滚压泵,维持一只胎羊生存长达55 h。在20世纪60至70年代,有多个中心开展了人工胎盘的研究,并且取得了一定进展。然而到了70年代末,随着机械正压通气、产前类固醇激素及肺表面活性剂等技术的临床应用,早产儿呼吸衰竭的救治成功率和生存率得到了显著提高。人工胎盘由于其复杂性和安全性等问题,研究几乎停滞。

人工胎盘发展的下一个主要阶段体外膜氧合(extracorporeal membrane oxygenation,ECMO),这一开创性的体外生命支持技术被广泛应用于治疗新生儿呼吸衰竭和循环衰竭。1982年,Bartlett等[26]首次报道了一组新生儿ECMO的治疗经验,45例患儿治疗成功率为50%。此后,ECMO成为了治疗足月或接近足月的新生儿呼吸衰竭和心功能衰竭的有效方法。通过对新生儿ECMO转流期间生理功能的认识和管理经验的积累,为当今人工胎盘的研究奠定了基础。1987年,东京大学团队通过脐动脉、脐静脉插管,连接硅酮中空纤维制成的氧合器,建立A-V ECMO维持14只早产胎羊最长存活时间达165 h[27]。在研究设计中,ECMO管路加入滚压泵驱动血流并安装储血罐,胎羊连接人工胎盘后放入装满人工羊水的带加热装置的孵育箱内。在1989年,该团队对人工胎盘进行了改良,在ECMO管路中加入透析系统,维持胎羊最长存活236 h[28]。1993年,来自同一研究团队的Unno等[29]利用A-V ECMO模式的人工胎盘维持胎羊存活长达3周。20世纪80年代后,人工胎盘动物模型的存活时间不断延长,但实验动物普遍存在的循环衰竭、感染、循环流量不足等问题。

现今有两种不同类型的人工胎盘在动物实验研究的安全性和重要器官发育方面取得了成功。一种是A-V ECLS系统,代表性的研究成果有西澳大利亚大学和日本东北大学联合研发的EVE系统[30-32]和美国费城儿童医院设计的EXTEND系统[33-34]。另一种是美国密歇根大学研发的V-V ECLS系统[35-37]。它们的共同特点包括:采用专门为超早产儿设计的体外膜肺和管路;维持胎儿循环(保持动脉导管和卵圆孔开放);肺部充满液体。

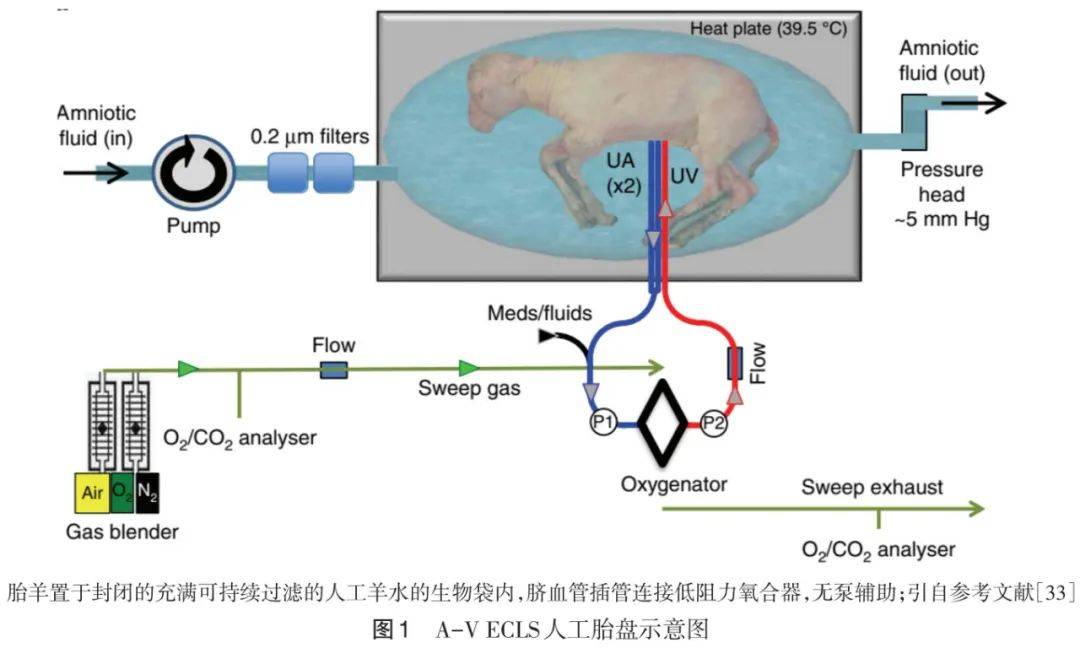

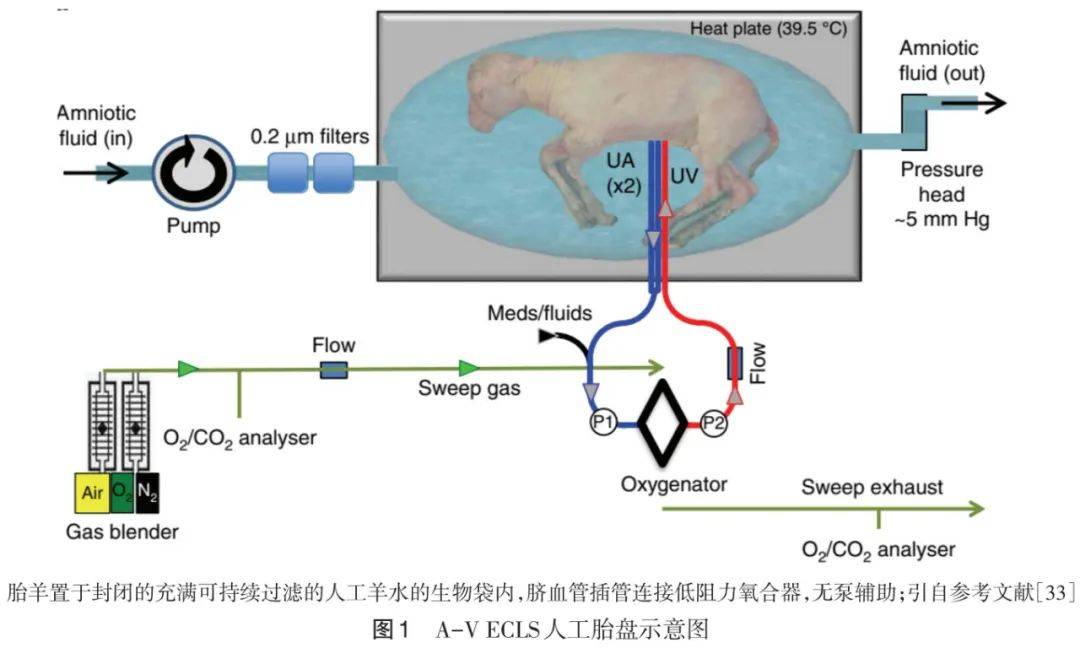

A-V ECLS系统是通过脐动脉插管引流,脐静脉插管回流的转流方式,在ECMO管路中没有泵辅助,完全依赖胎羊的心脏和动脉压力驱动转流。2017年,Usuda等[30]利用EVE系统成功维持5只胎龄112~115 d的胎羊7 d,转流期间血流动力学指标稳定,胎羊实现了身体生长并且无明显的感染。实验采用两根脐动脉插管引流、一根脐静脉插管回流,连接两个并联的低阻力膜肺从而降低了循环阻力,管路预充量为70mL,连接人工胎盘后胎羊置入封闭的充满人工羊水的容器内模拟子宫环境,转流期间使用抗生素预防感染。2017年,Partridge等[33]报道了美国费城儿童医院研发的EXTEND系统维持胎龄106~117 d的胎羊存活最长存活28 d,并且成功撤离人工胎盘过渡为机械通气。转流采用两根脐动脉插管引流,一根脐静脉插管回流,连接1个小的低阻力膜肺(Quadrox-ID Neonatal Oxygenator,Maquet),管路预充量仅为38mL。胎羊置于特殊设计的装有人工羊水的“生物袋”内[33],如图1。转流期间没有使用血管活性药物和抗生素,胎羊血流动力学稳定且无菌血症。转流期间胎羊有明显的身体生长和器官发育,病理检查显示肺从小管期发育到了囊状期,肺功能也与胎龄匹配的对照组相同。A-V ECLS系统的优点是更加接近胎儿生理,完全利用脐血管连接ECMO,操作简便,管路中没有机械泵从而降低溶血风险。胎儿置入充满人工羊水的“生物袋”内,模拟子宫环境,也称为“人造子宫”,胎儿肺内充满液体可以维持正常的气道压力以及肺的生长和发育。缺点在于完全依赖胎儿心脏和动脉血压驱动转流,管路或膜肺的阻力过高或过低都会引起循环衰竭;脐动脉插管增加脐动脉痉挛的风险;胎儿置入密闭的“人造子宫”内不利于医护人员接触胎儿,延误紧急情况的处理。 V-V ECLS系统是通过颈内静脉插管引流,脐静脉插管回流的转流方式,在ECMO管路中加入泵辅助。实验动物没有浸入在人工羊水中,而是予以气管插管,并在气管插管内灌入人工羊水从而避免肺部通气。2014年,美国密歇根大学的Bryner等[35]利用由聚丙烯中空纤维氧合器和1个滚压泵组成的V-V ECLS系统维持4只胎龄115~120 d的胎羊存活了1周,转流期间血流动力学和气体交换指标稳定,对照组采用机械通气等传统治疗方法,实验动物平均存活时间低于4 h。2018年,Church等[36]报道利用V-V ECLS维持胎龄118 d的胎羊存活10 d,并过渡为机械通气,肺顺应性和氧合指数与胎龄128 d的对照组相似,如图2。2019年,Coughlin等[37]报道V-V ECLS维持胎龄114~121 d的胎羊存活7 d,病理检查显示人工胎盘对比机械通气能够减轻肺损伤,促进肺发育。V-V ECLS系统的优点在于不需要复杂的“人造子宫”设备,便于医护人员对胎儿的观察和处理。转流模式与胎儿体循环并行,不增加心脏后负荷[38]。缺点是损伤一侧的颈内静脉,并且超早产儿进行颈内静脉插管颅内出血的风险较大,泵驱动的血液回流影响右心功能。3.1 插管及转流的策略 近年来,人工胎盘的研究取得了显著的进步,但人工胎盘的临床转化仍面临很多挑战。当前的研究仍处在动物实验阶段,大多数以羊建立动物模型。胎龄100~110 d的羊与胎龄22~24周的胎儿在肺发育程度相似,处在小管期的末期,但胎羊的体重要明显大于人类胎儿[39-40]。V-V ECLS模式的人工胎盘要通过颈内静脉插管引流,胎龄22~24周的人类胎儿体重只有约500 g,能否成功的进行颈内静脉插管并维持足够的循环流量还是未知数,临床转化可能要求调整插管技术和转流策略[8]。动物实验已证实了用胎龄85~96 d的胎羊(体重0.48~0.85 kg相当于胎龄22~24周的人类胎儿的体重)建立A-V ECLS模式人工胎盘的技术和生理的可行性[41]。但A-V ECLS模式的人工胎盘完全通过脐血管插管,如应用于临床必须要制定特殊的分娩计划,改良剖宫产手术方式,改进插管技术从而避免脐血管的痉挛,缩短插管时间,同时要保证分娩过程中母亲的安全[8,33]。3.2 抗凝问题 人工胎盘是通过ECMO进行气体交换,转流过程中血液和非内皮细胞表面管路接触,会使机体的凝血-抗凝平衡状态转为促凝状态及促炎状态,随后血小板活化及凝血瀑布被激活,消耗凝血因子和血小板,产生凝血酶的同时纤溶系统被激活,最终导致严重凝血功能紊乱,导致血栓、出血及纤溶亢进。因此,ECMO运行需要充分的抗凝以避免管路、氧合器及身体血栓的形成。血栓和出血是目前ECMO运行过程中最常见的并发症,也是最主要的死亡原因。肝素抗凝是ECMO的标准治疗策略,但肝素在儿童ECMO抗凝中的最佳剂量、最佳监测方法尚不清楚,大多数儿童ECMO中心多借鉴成人的肝素抗凝方案并进行调整[42]。激活凝血时间(activated clotting time,ACT)是ECMO抗凝监测的首选参数,大多数中心联合ACT、活化部分凝血活酶时间(activated partial thromboplastin time,APTT)、抗-Xa和血栓弹力图(TEG)共同进行肝素抗凝效果的监测。早产儿由于生理及解剖特点,全身抗凝会增加颅内出血的风险[43]。人工胎盘临床转化需要调整更加适合早产儿的抗凝方案和监测方法。目前肝素涂层的管路已应用临床,可以降低肝素用量[44-45]。磷酰胆碱涂层管道,能够释放一氧化氮的管道和体外膜肺也被证明能够减少血小板黏附,抑制血栓形成[46-48]。目前尚处在研究阶段,将来需要研发出血液相容性更好的材料用于制造膜肺和管路,可以最大程度的降低炎症反应,减少甚至完全不需要全身抗凝,从而降低颅内出血风险。人工胎盘需要使用血液预充膜肺和管路,如果输入过多成人血液会降低胎儿血红蛋白含量,有可能影响胎儿循环,引起脐血管痉挛[8]。因此需要研发表面积更小,阻力更低,气体交换效率更高,预充量更小的膜肺和管路。3.3 人工胎盘的其他生理功能 胎盘除了气体交换的功能之外,还具有提供营养物质、排出代谢产物、维持水和电解质平衡、内分泌等重要功能。目前人工胎盘的动物模型主要是用ECMO替代胎盘进行气体交换,通过静脉营养予以营养支持,胎盘其他的重要功能不能完全替代。将来人工胎盘的研究也应该关注胎儿肾脏功能,代谢产物的排出,以及和胎儿代谢、生长发育相关的内分泌功能[49]。3.4 人工胎盘的适应证 人工胎盘最初临床转化的目标人群很可能是胎龄22~25周的超早儿,作为常规治疗的一种替代手段,降低这一人群的病死率和并发症的发生率,改善临床结果。然而所有体外生命支持治疗都有潜在的风险,因此人工胎盘的安全性和有效性还需要将来的临床研究来证实,也期待将来能设计一种高危早产儿的评估系统,对可能使用人工胎盘的潜在患儿进行风险分级,挑选出最有可能受益的患儿接受人工胎盘治疗。

V-V ECLS系统是通过颈内静脉插管引流,脐静脉插管回流的转流方式,在ECMO管路中加入泵辅助。实验动物没有浸入在人工羊水中,而是予以气管插管,并在气管插管内灌入人工羊水从而避免肺部通气。2014年,美国密歇根大学的Bryner等[35]利用由聚丙烯中空纤维氧合器和1个滚压泵组成的V-V ECLS系统维持4只胎龄115~120 d的胎羊存活了1周,转流期间血流动力学和气体交换指标稳定,对照组采用机械通气等传统治疗方法,实验动物平均存活时间低于4 h。2018年,Church等[36]报道利用V-V ECLS维持胎龄118 d的胎羊存活10 d,并过渡为机械通气,肺顺应性和氧合指数与胎龄128 d的对照组相似,如图2。2019年,Coughlin等[37]报道V-V ECLS维持胎龄114~121 d的胎羊存活7 d,病理检查显示人工胎盘对比机械通气能够减轻肺损伤,促进肺发育。V-V ECLS系统的优点在于不需要复杂的“人造子宫”设备,便于医护人员对胎儿的观察和处理。转流模式与胎儿体循环并行,不增加心脏后负荷[38]。缺点是损伤一侧的颈内静脉,并且超早产儿进行颈内静脉插管颅内出血的风险较大,泵驱动的血液回流影响右心功能。3.1 插管及转流的策略 近年来,人工胎盘的研究取得了显著的进步,但人工胎盘的临床转化仍面临很多挑战。当前的研究仍处在动物实验阶段,大多数以羊建立动物模型。胎龄100~110 d的羊与胎龄22~24周的胎儿在肺发育程度相似,处在小管期的末期,但胎羊的体重要明显大于人类胎儿[39-40]。V-V ECLS模式的人工胎盘要通过颈内静脉插管引流,胎龄22~24周的人类胎儿体重只有约500 g,能否成功的进行颈内静脉插管并维持足够的循环流量还是未知数,临床转化可能要求调整插管技术和转流策略[8]。动物实验已证实了用胎龄85~96 d的胎羊(体重0.48~0.85 kg相当于胎龄22~24周的人类胎儿的体重)建立A-V ECLS模式人工胎盘的技术和生理的可行性[41]。但A-V ECLS模式的人工胎盘完全通过脐血管插管,如应用于临床必须要制定特殊的分娩计划,改良剖宫产手术方式,改进插管技术从而避免脐血管的痉挛,缩短插管时间,同时要保证分娩过程中母亲的安全[8,33]。3.2 抗凝问题 人工胎盘是通过ECMO进行气体交换,转流过程中血液和非内皮细胞表面管路接触,会使机体的凝血-抗凝平衡状态转为促凝状态及促炎状态,随后血小板活化及凝血瀑布被激活,消耗凝血因子和血小板,产生凝血酶的同时纤溶系统被激活,最终导致严重凝血功能紊乱,导致血栓、出血及纤溶亢进。因此,ECMO运行需要充分的抗凝以避免管路、氧合器及身体血栓的形成。血栓和出血是目前ECMO运行过程中最常见的并发症,也是最主要的死亡原因。肝素抗凝是ECMO的标准治疗策略,但肝素在儿童ECMO抗凝中的最佳剂量、最佳监测方法尚不清楚,大多数儿童ECMO中心多借鉴成人的肝素抗凝方案并进行调整[42]。激活凝血时间(activated clotting time,ACT)是ECMO抗凝监测的首选参数,大多数中心联合ACT、活化部分凝血活酶时间(activated partial thromboplastin time,APTT)、抗-Xa和血栓弹力图(TEG)共同进行肝素抗凝效果的监测。早产儿由于生理及解剖特点,全身抗凝会增加颅内出血的风险[43]。人工胎盘临床转化需要调整更加适合早产儿的抗凝方案和监测方法。目前肝素涂层的管路已应用临床,可以降低肝素用量[44-45]。磷酰胆碱涂层管道,能够释放一氧化氮的管道和体外膜肺也被证明能够减少血小板黏附,抑制血栓形成[46-48]。目前尚处在研究阶段,将来需要研发出血液相容性更好的材料用于制造膜肺和管路,可以最大程度的降低炎症反应,减少甚至完全不需要全身抗凝,从而降低颅内出血风险。人工胎盘需要使用血液预充膜肺和管路,如果输入过多成人血液会降低胎儿血红蛋白含量,有可能影响胎儿循环,引起脐血管痉挛[8]。因此需要研发表面积更小,阻力更低,气体交换效率更高,预充量更小的膜肺和管路。3.3 人工胎盘的其他生理功能 胎盘除了气体交换的功能之外,还具有提供营养物质、排出代谢产物、维持水和电解质平衡、内分泌等重要功能。目前人工胎盘的动物模型主要是用ECMO替代胎盘进行气体交换,通过静脉营养予以营养支持,胎盘其他的重要功能不能完全替代。将来人工胎盘的研究也应该关注胎儿肾脏功能,代谢产物的排出,以及和胎儿代谢、生长发育相关的内分泌功能[49]。3.4 人工胎盘的适应证 人工胎盘最初临床转化的目标人群很可能是胎龄22~25周的超早儿,作为常规治疗的一种替代手段,降低这一人群的病死率和并发症的发生率,改善临床结果。然而所有体外生命支持治疗都有潜在的风险,因此人工胎盘的安全性和有效性还需要将来的临床研究来证实,也期待将来能设计一种高危早产儿的评估系统,对可能使用人工胎盘的潜在患儿进行风险分级,挑选出最有可能受益的患儿接受人工胎盘治疗。超早产儿由于重要器官发育不成熟这一生理特点,现有的新生儿治疗手段结果并不理想。把超早产儿视为胎儿,通过人工胎盘保持超早产儿的胎儿生理状态,维持重要器官发育,是新生儿治疗理念的转变。目前人工胎盘的研究已经在模拟子宫环境、维持胎儿血流动力学稳定、重要器官发育等方面取得了很大进展,尽管临床转化还有一些技术和临床方面的难题,但在不久的将来,人工胎盘这项革命性的治疗方法将会应用于临床。

参考文献 (略)

(2022-12-08收稿)

小提示:87%用户已下载掌上医讯App,更方便阅读和交流,请扫描二维码直接下载App

(本网站所有内容,凡注明来源为“掌上医讯”,版权均归掌上医讯所有,欢迎转载,转载请注明出处,否则将追究法律责任。凡是本网站注明来源为其他媒体的内容为转载,版权归原作者所有,转载仅作分享,文章观点不作为掌上医讯观点,如有侵权,请及时联系我们,联系电话:0532-67773733)