无创通气的合适患者

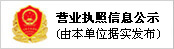

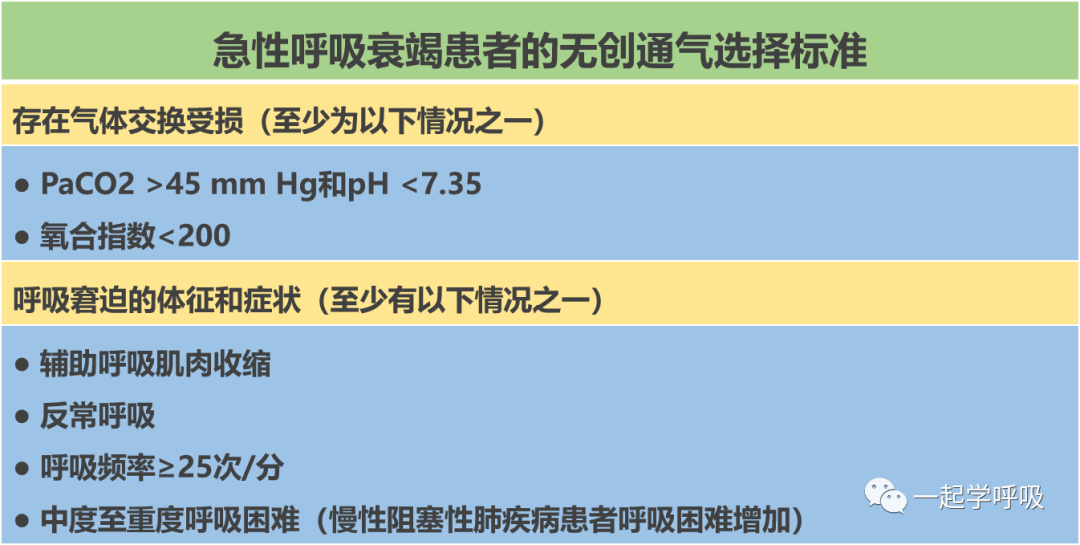

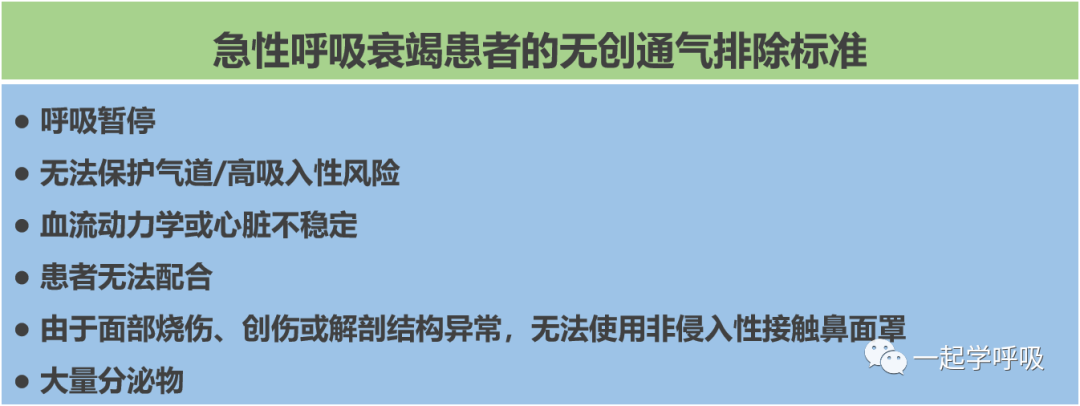

急性治疗环境

长期治疗环境

长期治疗环境中无创通气排除标准

急性期和长期NIV排除标准相似。患者的配合是使用无创通气治疗慢性疾病的一个主要因素。在家缺乏支持会对NIV的遵守产生负面影响。

[1] Mehta S, Hill N S. Noninvasive ventilation[J]. Am J Respir CritCare Med, 2001, 163:540.

[2] Diaz G G, Alcaraz A C, Talavera J C, et al. Noninvasive positive-pressure ventilation to treat hypercapnic comasecondary to respiratory failure[J]. Chest, 2005, 127:952-960.

[3] Scala R, Naldi M, Archinucci I, et al. Noninvasive positive pressure ventilation in patients with acute exacerbations of COPD and varying levels of consciousness[J]. Chest, 2005, 128:1657-1666.

[4] Adda M, Coquet I, Darmon M, et al. Predictors of noninvasive ventilation failure in patients with hematologic malignancy and acute respiratory failure[J]. Crit Care Med, 2008, 36:2766-2772.

[5] Gursel G, Aydogdu M, Tasyurek S, et al. Factors associated with noninvasive ventilation response in the first day of therapy in patients with hypercapnic respiratory failure[J]. Ann Thorac Med, 2012, 7:92-97.

[6] Robert D, Argaud L. Clinical Review: long-term noninvasive ventilation[J]. Crit Care, 2007, 11(2):210.

小提示:87%用户已下载掌上医讯App,更方便阅读和交流,请扫描二维码直接下载App

(本网站所有内容,凡注明来源为“掌上医讯”,版权均归掌上医讯所有,欢迎转载,转载请注明出处,否则将追究法律责任。凡是本网站注明来源为其他媒体的内容为转载,版权归原作者所有,转载仅作分享,文章观点不作为掌上医讯观点,如有侵权,请及时联系我们,联系电话:0532-67773733)