【心血管疾病研究】儿童恶性血管迷走性晕厥危险因素分析

本文刊于:中华儿科杂志,2023,61(2) : 131-135

DOI:10.3760/cma.j.cn112140-20221217-01052

作者:孙蕊 康莹莹 张明明 李爱杰 林瑶 石琳 李晓惠

单位:首都儿科研究所附属儿童医院 北京大学首都儿科研究所教学医院心内科,北京协和医学院研究生院 首都儿科研究所

通信作者:李晓惠,Email:lxhmaggie@126.com

封面图:《山洪倾泻》 作者:龚书瑶 女,9岁 江苏省南通市第三附属小学

摘要

目的

分析儿童恶性血管迷走性晕厥(VVS)的临床特点及其危险因素。

方法

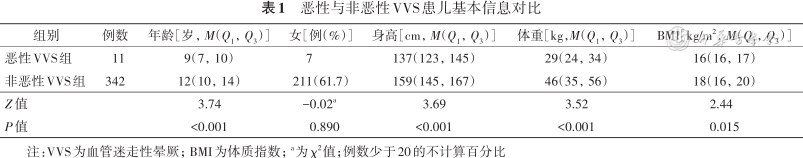

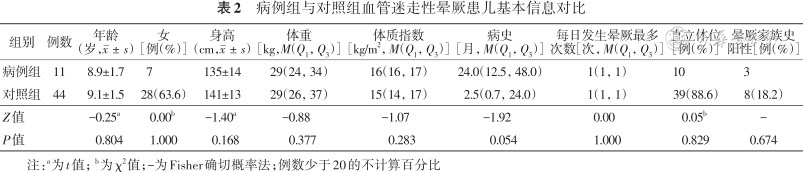

病例对照研究。收集2017年6月至2021年12月在首都儿科研究所附属儿童医院心内科住院治疗并诊断VVS的368例患儿的病例资料。根据在晕厥过程中是否发生3 s以上窦性停搏分为恶性VVS组与非恶性VVS组,比较两组患儿的人口学特征。以病例信息完整的恶性VVS作为病例组,按照年龄、性别1∶4比例匹配同期非恶性VVS组的患儿作为对照组,分析比较两组患儿的临床特征及相关检查指标。组间比较采用独立样本t检验、Mann-Whitney U或χ2检验。采用Logistic回归分析恶性VVS的危险因素。

结果

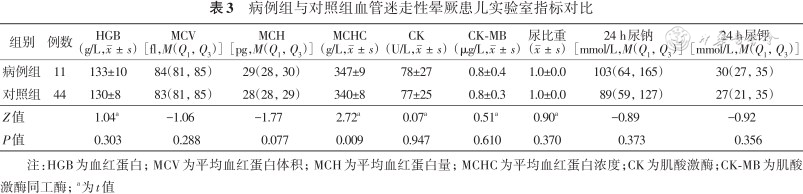

符合标准的恶性VVS患儿11例,非恶性VVS患儿342例。病例组11例,对照组44例,11例病例组中10例心脏停搏发生在直立倾斜试验倾斜过程的第35(28,35)分钟,窦性停搏时长(9±5)s;1例晕厥发生在患儿排队等待采血过程中,窦性停搏时长为3.4 s。恶性VVS组年龄小于非恶性VVS组,差异有统计学意义[9(7,10)比 12(10,14)岁,P<0.05]。病例组患儿平均血红蛋白浓度(MCHC)、24 h连续5 min节段平均心动周期均高于对照组,差异均有统计学意义[(347±9)比(340±8)g/L,(124±9)比(113±28)ms,均P<0.05]。Logistic回归分析显示MCHC是VVS患儿发生窦性停搏的独立危险因素(OR=1.13,95%CI 1.02~1.26,P=0.024)。

结论

恶性VVS患儿发病年龄偏小,临床表现无特殊,MCHC是恶性VVS的独立危险因素。

晕厥是儿科常见急症之一,表现为一过性意识丧失及体位不能维持,既往研究表明15%~25%的18岁以下儿童至少经历过1次晕厥。儿童最常见的晕厥类型为自主神经介导的晕厥(约占75%),其中60%~80%为血管迷走性晕厥(vasovagal syncope,VVS)。VVS发作时患儿可出现窦性停搏,危及生命。目前认为反复发作、发作时心脏停搏持续3 s以上的VVS为恶性VVS。儿童恶性VVS可由直立倾斜试验(head-up tilt test,HUTT)诱发或由情绪、疼痛等刺激诱发。国外研究表明在HUTT中窦性停搏的发生率为4.5%~4.7%。研究报道低体质指数(body mass index,BMI)患儿出现心脏抑制型反应的时间较短,患儿发病年龄、心率变异性、心功能及血容量相关指标可以预测VVS患儿预后,但恶性VVS的危险因素及预后鲜有报道。本研究总结首都儿科研究所附属儿童医院11例恶性VVS患儿的病例特点,旨在为该类疾病的预防提供可借鉴的临床经验。

对象和方法

±s表示,两组间比较采用独立样本t检验;不符合正态分布的计量资料用M(Q1,Q3)表示,两组间比较采用Mann-Whitney U 检验;计数资料以例(%)表示,采用χ2检验或Fisher确切概率法。采用Logistic回归分析恶性VVS患儿的危险因素。以双侧P<0.05为差异有统计学意义。

±s表示,两组间比较采用独立样本t检验;不符合正态分布的计量资料用M(Q1,Q3)表示,两组间比较采用Mann-Whitney U 检验;计数资料以例(%)表示,采用χ2检验或Fisher确切概率法。采用Logistic回归分析恶性VVS患儿的危险因素。以双侧P<0.05为差异有统计学意义。结果

讨论

本研究中恶性VVS发生率为3.5%。恶性VVS患儿发病年龄偏小,中位年龄为9岁。HUTT诱发的恶性VVS患儿发生窦性停搏时长为(9±5)s,心脏停搏发生在HUTT倾斜过程的第35(28,35)分钟。精神刺激诱发的恶性VVS患儿窦性停搏时长为3.4 s。MCHC是恶性VVS患儿的独立危险因素。

由情绪、疼痛等刺激诱发的恶性VVS在现实生活中很难捕捉到发生晕厥时的心电图,本组仅1例患儿是在病房住院期间等候采血过程中发生晕厥,当时24 h动态心电图记录到3.4 s的心脏停搏,证实了情绪紧张、恐惧疼痛可导致恶性VVS。

本研究发现恶性VVS患儿的年龄、身高、体重及BMI均小于非恶性VVS;年龄也比美国报道的儿童及青少年在HUTT中发生窦性停搏的年龄偏小,分析原因可能与就诊患儿人群有关;也提示这些患儿发生窦性停搏可能与自主神经功能发育尚未完全成熟有关。本研究对11例伴有窦性停搏的患儿进行了年龄、性别匹配,之后发现恶性VVS患儿的身高、体重及BMI与不伴窦性停搏患儿相比差异均无统计学意义,考虑身高、体重及BMI在恶性VVS患儿中的差异与年龄有关。

既往研究显示心源性晕厥发作平均年龄为9.0岁,与本组恶性VVS患儿中位年龄相似。但是,二者发生晕厥的体位及心脏基础不同,心源性晕厥可见于多种体位,包括坐位甚至卧位;发作前晕厥先兆少见,尤其是发生头晕患儿较少。本研究中恶性VVS患儿住院期间已通过超声心动图及心电图等相关检查排除心源性疾病,提示在临床中对于年龄较小的晕厥患儿,应注意发生恶性VVS的可能。本组恶性VVS患儿晕厥先兆中以头晕最常见,其次为大汗,发作时最常见的伴随症状为面色苍白,胃肠道症状表现较少。与既往研究表明心脏停搏前最常见的不适主诉为胃肠道症状不一致,表明晕厥先兆的症状存在个体差异。本研究VVS患儿晕厥先兆均表现为头晕症状,提示临床症状不足以成为鉴别恶性VVS的指标。

静脉血血红蛋白浓度是反映机体水合状态比较稳定的指标,可以通过血红蛋白浓度计算血浆稀释程度,血容量是影响血红蛋白相关参数的因素之一,可以通过血红蛋白相关参数估计血容量。既往有研究表明口服补液盐可以通过增加血容量,防止血管过度舒张导致一过性脑供血不足而引起晕厥发作;本研究发现恶性VVS患儿的MCHC较高,Logistic回归分析显示MCHC是发生恶性VVS的独立危险因素,提示恶性VVS患儿血容量较低,低血容量可能是导致窦性停搏的原因。既往研究表明左心室收缩功能可以反映体内儿茶酚胺状态。β受体阻滞剂可以选择性与β肾上腺素受体结合,从而拮抗儿茶酚胺对β受体的激动作用,研究表明β受体阻滞剂可用于治疗VVS,并且左心室射血分数、左心室短轴缩短率升高是治疗有效性的预测指标,因此说明VVS患儿体内存在高儿茶酚胺状态。

VVS的发病机制尚未完全明确,考虑主要是由于自主神经介导的反射调节异常或自主神经功能障碍所致。心率变异性是临床分析心脏自主神经功能的常用指标,RR间期总体标准差、24 h连续5 min心搏标准差平均值、SDANN、低频功率是评价交感神经功能的定量指标,相邻RR间期差值的均方根、高频功率主要反映迷走神经张力,低频功率与高频功率比值反映交感神经及迷走神经的协调性,心率减速力可定量评估迷走神经张力的高低。本研究病例组SDANN明显高于对照组,提示恶性VVS患儿交感神经张力增高。病例组24 h连续5 min心搏标准差平均值、SDANN、低频功率均与对照组差异无统计学意义,也提示恶性VVS患儿的交感神经张力有升高趋势,但因研究样本量偏小,统计效能有限。本研究也表明反应迷走神经张力的指标高频功率、心率减速力在病例组中稍高,说明在静息时病例组中自主神经系统总体活动较对照组可能有增强趋势。但迷走及交感神经张力增加程度是否一致,尚不能得出结论。

本研究的不足之处为回顾性研究,因为恶性VVS的发病率较低,病例数较少,分析结果具有一定局限性。未来需要开展多中心研究,扩大样本量进一步分析。综上所述,本研究中恶性VVS的发生率为3.5%,发病年龄小,MCHC为恶性VVS的独立危险因素,提示临床对于年龄小的晕厥患儿应注意发生恶性VVS的可能。

小提示:87%用户已下载掌上医讯App,更方便阅读和交流,请扫描二维码直接下载App

(本网站所有内容,凡注明来源为“掌上医讯”,版权均归掌上医讯所有,欢迎转载,转载请注明出处,否则将追究法律责任。凡是本网站注明来源为其他媒体的内容为转载,版权归原作者所有,转载仅作分享,文章观点不作为掌上医讯观点,如有侵权,请及时联系我们,联系电话:0532-67773733)