尹路教授:腹腔镜下直肠癌手术案例分享

【病例介绍】

• 患者:女性,53岁。

• 主诉:排便习惯改变5月余。现病史:患者5月前无明显诱因下出现排便次数增多,粘液脓血便,每天5-6次。伴肛门坠胀感。当地医院肛指检查,距离肛门约3cm触及肿块。

•盆腔CT:直肠管壁不均匀增厚,CEA9ng/ml。肿块病理:中分化腺癌。患者因不能保肛,外院行中医药治疗。

•血液检查:乙肝表面抗原+,梅毒抗体+,TRUST-。CEA8ng/ml。

•心电图:窦性心律,II aVF V4-6 T波低平倒置。

•肺功能:正常。心超:LVEF:64%。

•胸片:双肺未见异常。

•上腹部增强CT:胆囊底壁改变,请进一步检查除外腺肌症。肝脏S8段单发、右肾多发小囊肿。

•下腹部增强MRI:低位直肠癌(T3cN2Mx)。

【术前诊断】

直肠癌

【手术方案】

腹腔镜直肠癌根治术

【团队手记】

手术体会:

手术患者是一个低位的直肠癌患者,肠镜提示肿瘤距离肛缘的距离约3.5cm。该患者保肛意愿强烈,综合考虑,适合改良Bacon’s手术。

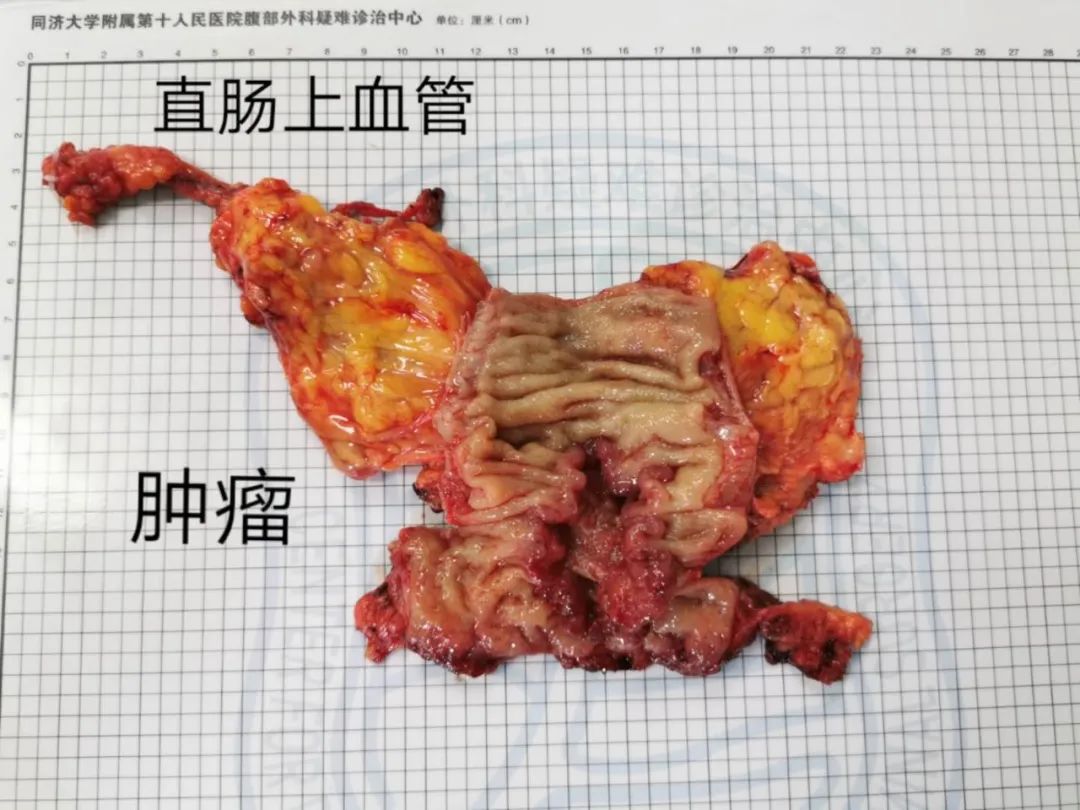

首先腹腔内分离降结肠外侧腹膜,游离降结肠和乙状结肠,保证结肠拖出肛门外无压力。离断直肠上血管,保留乙状结肠血管,保证血供。充分游离直肠。会阴部扩肛后使用Longstar拉钩暴露操作部位,用电刀在齿状线上缘全层切断直肠,向上分离,与盆腔游离直肠汇合,随后将直肠和乙状结肠拖出。切断肿瘤近端直肠后保证乙状结肠仍有5cm左右的长度暴露在会阴外。检查腹腔内结肠和系膜的张力是否过大,保证肠管无扭转和缺血。将拖出的乙状结肠浆膜层与肛管皮肤固定4针,防止回缩。暴露在外的结肠用凡士林纱布及无菌敷料包扎。在术后7-10天左右,待拖出的肠管与周围组织初步愈合后,将距离直肠断端下方1cm处切断乙状结肠,用可吸收线将乙状结肠和直肠断端缝合。

既往研究报道,一般术后3-5个月可以恢复排便自控功能,每天排便次数约3-6次。半年后肛门排便功能基本恢复正常,每日排便1-3次。术后3年和5年的生存率可达80%和65%。但是术后应该注意严防相关并发症的发生,如盆腔脓肿、连接部狭窄、控便能力下降、外置肠管坏死、穿孔和回缩、直肠阴道瘘等。

近期有研究比较了腹腔镜下改良Bacon’s术和腹腔镜下双吻合器术直肠前切除术治疗低位直肠癌的效果,发现两组术后并发症和5年生存率均无明显差异,但改良Bacon’s术组术后肠功能恢复时间明显缩短。

另有研究发现,改良Bacon’s术患者术后短期并发症少,控便率高,5年生存率与Mile’s手术相似。基于以上的研究结果,对于部分早期低位直肠癌患者,改良Bacon’s术在完整切除肿瘤的同时,省去了保护性造口,是一种较好的术式选择。但术后生存率和分期及肿瘤生物学行为有关,应该不是正规的手术方式。

"老将不死,薪火相传"

一些老的手术方式,如应用得当,尚可有非常好的效果。在其他专家的影响下,尤其是南京的黄教授,我们又尝试着用Bacons 手术代替以前我在国内较早开展的isr ,以期有较好的近远期效果。

尹路

主任医师,外科学教授,博士生导师

同济大学附属上海第十人民医院大外科主任

腹部外科疑难诊治中心主任

完成全国首例肝小肠整块联合移植、亚洲首例七脏器器官簇联合移植,率先在国内开展内括约肌切除术,极限性保肛手术,完成上海首例腹部无切口的微创直肠癌手术,国内率先开展腹腔镜手术治疗炎性肠病。

l 中国临床肿瘤学会(CSCO)肿瘤微创外科专家委员会 主任委员

l 国际结直肠癌协会中国分会主席

l 上海市疾病控制中心肿瘤外科和跨学科诊治专业委员会主任委员

l 中国转移性肝癌专业委员会副主任委员

l 世界华人医师协会智慧医疗委员会 常务委员

l 中国抗癌协会人工智能专家委员会 常务委员

l 第二届中华医学会外科学分会胃肠学组委员

l 第三、第四届中华医学会外科学分会结直肠肛门学组委员

小提示:87%用户已下载掌上医讯App,更方便阅读和交流,请扫描二维码直接下载App

(本网站所有内容,凡注明来源为“掌上医讯”,版权均归掌上医讯所有,欢迎转载,转载请注明出处,否则将追究法律责任。凡是本网站注明来源为其他媒体的内容为转载,版权归原作者所有,转载仅作分享,文章观点不作为掌上医讯观点,如有侵权,请及时联系我们,联系电话:0532-67773733)